キャンパスでダイバーシティを考える講演会企画

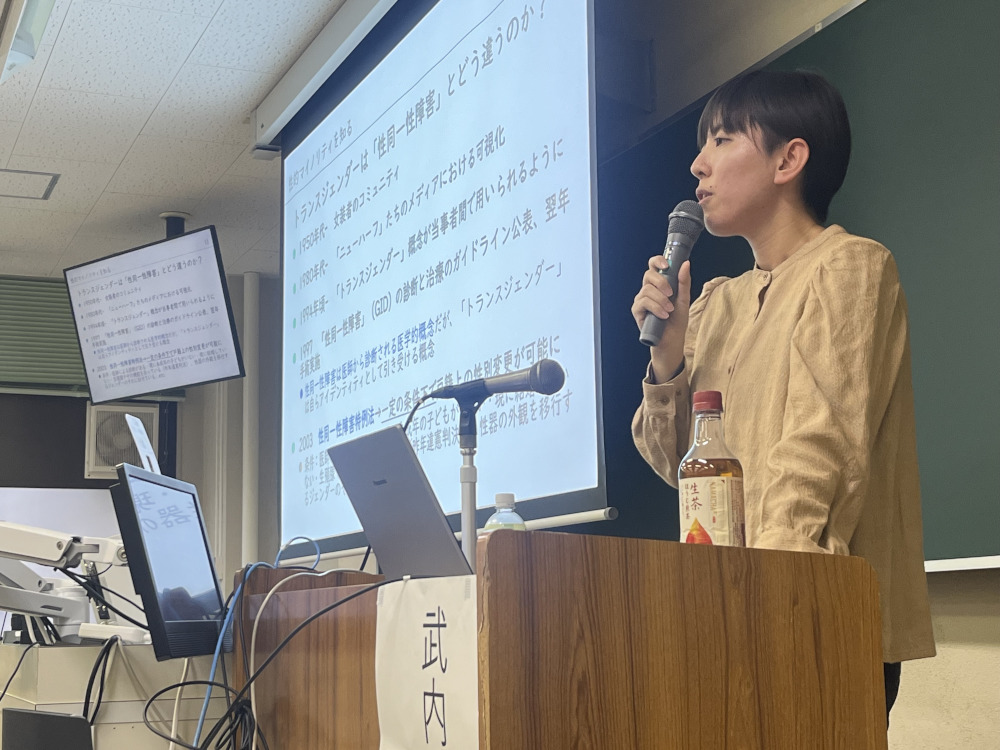

講師:武内今日子先生(関西学院大学)

「トランスジェンダー/ノンバイナリーのリアル-大学で私たちにできること-」

日時:12月12日(木)13:00~14:30 会場:洋洋館YY302

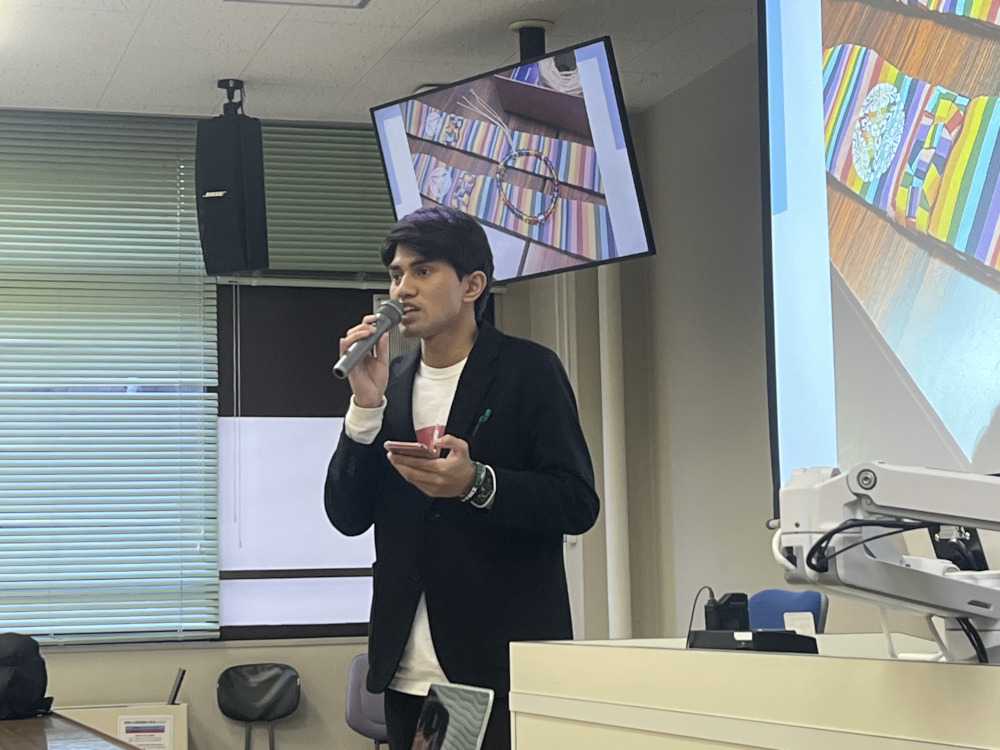

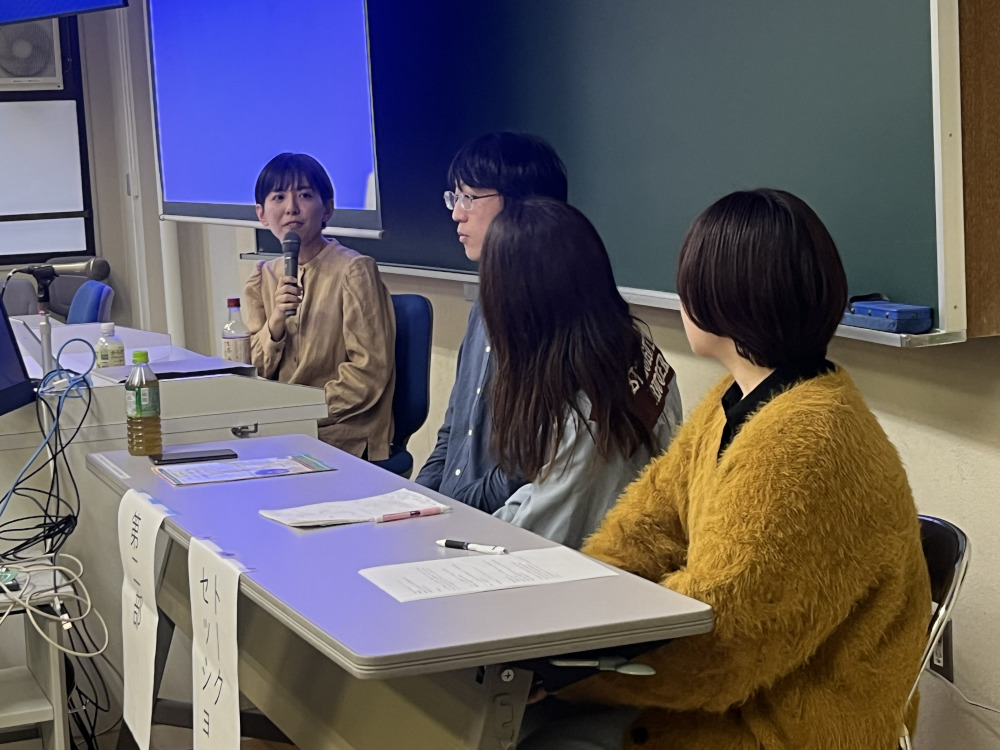

60分の講演の後、3人の学生も登壇して講師の先生とトークセッション

講演会修了後に茶話会も行いました。

「ダイバーシティ」や「LGBTQ」、いろいろな⾔葉を聞くようになったけど、 本当はよくわからない。ちょっと遠い存在だと思っている。そんなことはありませんか? ⼈は“あたりまえ”に“ふつう”の男性か⼥性でなくてはならないという⼆元論(バイナリー)が⾃明視される世界に私たちは⽣きています。⼤学の外でも中でも。 性をめぐるこのようなカテゴリー化は、⾃分やとなりの⼈の⼈⽣や ⼤学⽣活にどのような影響を及ぼしているのだろうか。 「トランスジェンダー」や「ノンバイナリー」として⽣きている⼈々の⽇々の経験、 そしてそれをとりまく社会と⼤学のあり⽅について知ることを通して、 ⼤学のキャンパスが持つ課題や可能性を考えてみませんか。

この講演会は、大学キャンパスにおける多様性をめぐる議論と変革の実践(「ダイバーシティ&インクルージョン」)について、学生が知り考える機会となればと思って企画されました。立命館大学のLGBTQ+とアライのサークルである.rallのメンバーなど、数人の学生がテーマの設定から準備まで、企画の中心を担いました。

学生がメディア等で耳にする機会が多く、また身近な現実でもあるジェンダーとセクシュアリティのテーマ(「LGBTQ」)ですが、ちゃんと知っているかというとそうではなかったりします。インターネットで手軽に入手できる情報の質は低く、信頼できないことも多いです。そこで、講師の先生の専門である社会学の視点から、現代社会における性をめぐるカテゴリー化(性別二元論)の作用と大学キャンパスの関わりについて、学生が気軽に知り、考えられるような講演をしてもらいました。

また、この講演会は、産業社会学部、現代社会専攻の専攻企画として行いました。当日は、対面で約70人、オンラインで約30人の人が参加しました(学外からの参加者も含めて)。参加してアンケートに答えてくれた人々の感想などからも、たいていの学生にとっておそらくふだんは遠くに感じている「多様性」の話や「ダイバーシティ&インクルージョン」の課題について、少し身近に考える契機となったと感じることができました。

大学の様々な制度や空間、また授業や日々の友人関係などの日常の中には、大学の外の社会と同様に、構造的な抑圧や排除の力が作用しています。同じ学生の中でも、現状、大学内でただふつうにそこに居られる機会や感じられる安全の度合いは人によって異なります。また、苦痛や問題を感じていてもそれを発言できないこともあります。キャンパスで日々を過ごしている学生自身がこうした大学空間の課題や可能性について知り、身近なところでの気づきやコミュニケーションの中から、自分が望む変化をつくりだしていくことに役立つような学びの機会がもっとあればいいなと思います。